Sur les réseaux sociaux et dans les cercles militants, le sujet divise. Au-delà des caricatures, plusieurs hommes, créateurs de contenus, auteurs, sociologues nous éclairent.

Avant de transitionner, Esteban, 1mètre 50, avait une voix très aiguë. Aujourd’hui, s’il fait toujours la même taille, le barbu au timbre grave n’est plus infantilisé par les hommes de son entourage. Le créateur du podcast Priorité à droite, dans lequel il interroge les codes de conduite des militants de gauche, regarde le sexisme de l’autre côté du miroir : « j'obtiens beaucoup plus facilement une promotion, on respecte mon autorité au travail, on ne m’explique pas ce que je sais déjà… » Et a « presque » oublié ce qu’était de vivre du harcèlement de rue : « maintenant, c’est moi qui fais parfois peur aux femmes. Je me reconnais dans leurs stratégies d’évitement que je mettais moi-même en place : regards en coin, changement de wagon dans les transports », énumère le monteur free-lance. Récemment, le trentenaire a été confronté, mal à l’aise, à une scène de sexisme ordinaire : des inconnus ont insisté pour qu’il dise à des femmes par téléphone qu’elles sont « bonnes ». « Je me suis excusé auprès d’elles en leur disant que je voulais simplement rentrer chez moi, et qu'elles étaient belles. Je m'en veux encore, je ne savais pas comment réagir. Les seules fois où j’ai été bloqué par des hommes, j’étais en danger alors maintenant je prends le moins de risques possibles », explique celui qui vit à Lyon.

Avant de transitionner, Esteban, 1mètre 50, avait une voix très aiguë. Aujourd’hui, s’il fait toujours la même taille, le barbu au timbre grave n’est plus infantilisé par les hommes de son entourage. Le créateur du podcast Priorité à droite, dans lequel il interroge les codes de conduite des militants de gauche, regarde le sexisme de l’autre côté du miroir : « j'obtiens beaucoup plus facilement une promotion, on respecte mon autorité au travail, on ne m’explique pas ce que je sais déjà… » Et a « presque » oublié ce qu’était de vivre du harcèlement de rue : « maintenant, c’est moi qui fais parfois peur aux femmes. Je me reconnais dans leurs stratégies d’évitement que je mettais moi-même en place : regards en coin, changement de wagon dans les transports », énumère le monteur free-lance. Récemment, le trentenaire a été confronté, mal à l’aise, à une scène de sexisme ordinaire : des inconnus ont insisté pour qu’il dise à des femmes par téléphone qu’elles sont « bonnes ». « Je me suis excusé auprès d’elles en leur disant que je voulais simplement rentrer chez moi, et qu'elles étaient belles. Je m'en veux encore, je ne savais pas comment réagir. Les seules fois où j’ai été bloqué par des hommes, j’étais en danger alors maintenant je prends le moins de risques possibles », explique celui qui vit à Lyon.

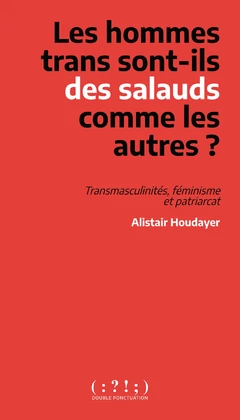

Le témoignage d’Esteban illustre une question plus large, celle de la misogynie des hommes transgenres, régulièrement débattue sur les réseaux sociaux, notamment entre militant.es féministes et queer. Souvent deux visions s’opposent : celleux estimant que les hommes transgenres sont misogynes car ils sont des hommes et profitent donc de la domination masculine et celleux qui pensent qu’ils ne sont pas ou moins sexistes que les hommes cisgenres car ils ont, eux aussi, un jour subi du sexisme. Face à ce débat « sans nuance », Alistair, youtubeur depuis neuf ans, a publié un essai sur ce sujet et demande, avec un ton délibérément provocateur, Les Hommes trans sont-ils des salauds comme les autres ? Transmasculinités, féminisme et patriarcat (Éd. Double ponctuation, 2025). Premier constat du Lyonnais de 27 ans : on n’oublie souvent qu’un individu n’est jamais « juste » un homme ou « juste » une femme. Les rapports de domination varient en fonction de l’orientation sexuelle, la couleur de peau, la classe sociale...

Léo, youtubeur (@videos2leo) suivi par presque 40 000 abonnés, ajoute qu’il est « évident » que les personnes LGBTQIA+, et particulièrement les personnes transgenres — qui font partie des minorités les plus violentées, à la fois physiquement, psychologiquement, sexuellement et institutionnellement — sont plus « solidaires des femmes que les hommes cisgenres » car la transphobie, comme l’homophobie, partage une même racine : la misogynie. « Cependant cette oppression commune n'est pas suffisante pour entraîner une adelphité de fait. Tout comme il y a des femmes sexistes, il y a des personnes queer misogynes, lgbtphobes », souligne le créateur de contenus. Chaque individu devrait donc partir du principe qu’il peut être discriminant et ce, même s'il est directement concerné. « Mais ce n’est pas le fait d’être un homme qui nous transforme en personne violente et dangereuse. C’est le fait de ne pas considérer qu’on puisse l’être et de ne pas agir en conséquence », note Alistair.

L’angoisse de devenir sexiste

L’angoisse de devenir sexiste

Dans sa thèse intitulée Transfuges de sexe (2017), le sociologue Emmanuel Beaubatie, chargé de recherche au CNRS, observe qu'il est difficile pour les hommes transgenres d'oublier leur passé. Devenir misogyne serait alors en contradiction avec leur mémoire, leurs propres expériences antérieures. Au début de leur transition, certains sont d’ailleurs très angoissés à l’idée d'être confrontés au sexisme des hommes cisgenres. Ils se questionnent sur ce qu’ils renvoient aux autres, se culpabilisent : « c’est nécessairement anxiogène d'un point de vue identitaire. Beaucoup se disent « Je ne veux surtout pas leur ressembler » ».

Un constat qui résonne avec Jacob-Elijah, alias @jaketund sur Instagram, marqué enfant par la misogynoire. Celui qui a commencé sa transition hormonale à 16 ans se souvient de ces mains d’inconnus dans ses cheveux, de la façon dont le corps des femmes noires était fétichisé, commenté, touché. Aujourd’hui, et même si le créateur de contenu ne saura jamais ce que c’est d’être perçu comme une femme adulte, il réagit dès qu’il est témoin d’actes ou de propos sexistes. « Ça me touche encore indirectement, et de ma place d’homme, je me dis que je dois d’autant plus répondre ». Contrairement à lui, Léo estime que les violences sexistes qu’il a vécu avant sa transition sont passées « en arrière-plan » car il ne les vit plus au quotidien. En témoigne le jour où il a minimisé le récit d’une femme, victime de harcèlement de rue : « c’était une histoire classique, comme j'ai pu en vivre avant, mais plutôt qu'entrer en empathie avec elle, ma première pensée a été de me dire que ce n’était pas si grave. J’ai tout de suite réalisé que j'étais en train de penser comme un homme et que je faisais partie du groupe des responsables ».

La supposée pureté des hommes transgenres

Esteban souligne, à raison, qu’il n’est pas évident de « naviguer dans la masculinité sans en comprendre les codes » et que les hommes transgenres, ont « le droit à l'erreur, à l'amélioration ». Plus important encore : ils n’ont pas le devoir d’éduquer tous les hommes qu’ils croisent. Dans les milieux queers, féministes, il y a parfois cette idée, essentialiste, qui circule : les hommes transgenres seraient meilleurs que les autres. « Il arrive que des femmes ayant eu des expériences difficiles avec des hommes cisgenres, se rabattent sur nous en se disant, que nous, on les comprendra mieux. C’est très inconfortable, on a le sentiment d’être objectivisés parce que trans... », illustre Jacob-Elijah qui vit à Paris.

Un avis partagé par Esteban qui s’est éloigné de ces cercles après sa transition. « Cette tendance à nous ériger en modèle de masculinité, est à la fois une pression inutile et une certaine forme de transphobie, puisqu'on ne nous considère pas comme des hommes comme les autres. On a déjà bien assez de choses à gérer avec nos transitions dans un monde où les extrêmes droites montent partout. On a besoin de soutien et de solidarité, pas d'injonctions », résume-t-il.